南茅部から椴法華へ

−北海道二都物語−

プロローグ|1 南茅部・椴法華 |2 秋冷の函館|3 夜 景|4 ねぼっけ|5 朝の函館|6 大沼公園|7 二股ラジウム温泉と晩秋の神秘|8 雨の小樽|9 日本海を増毛・留萌へ|10 旭 川

<トラピスチヌ修道院>

11時に函館空港に着陸したわたしたちは、10分後に函館郊外の畑中の道をトラピスチヌ修道院に向けて車を駆っていた。

11時に函館空港に着陸したわたしたちは、10分後に函館郊外の畑中の道をトラピスチヌ修道院に向けて車を駆っていた。函館ははじめてというママさんにとって、修学旅行の標準コースも新鮮のようだ。

その修道院は、函館空港から北東わずか数キロの高台の上に立つ。

明治31年、フランスから派遣された8人の修道女によって開院され、厳格な戒律のもとに多くの修道女が自給自足の生活を営んでいる。

門をくぐればそこは世俗とかけ離れた別世界で、清潔感が漂う。観光客はのんきに純白のマリア像や、レンガ造りの整然とした建物や紅葉した樹木にまなざしを投げ「きれいだね!」と感動の言葉を発するが、そこで生活している人たちのことを真剣に思えば、顔もこわばってしまう。

彼女たちは日々の労働と敬虔な祈りの中で毎日を過ごしているという。

あまり考えたことのない課題だが、人間から地位や名誉、財産をとり除いて裸にしてしまえば、最後に残るのは神への祈りと原始的な労働ではないだろうか?

あまり考えたことのない課題だが、人間から地位や名誉、財産をとり除いて裸にしてしまえば、最後に残るのは神への祈りと原始的な労働ではないだろうか?レンガ塀に赤く紅葉した蔦がからまり「秋の日の ヴィオロンのため息の 身にしみて ひたぶるに うら悲し」の雰囲気が漂う。

世俗に汚れ、信じるものをもたない現代の旅人は、頭(コウベ)をたれ、ひたすら小さな願いを神に祈るのみであった。

<”銘”昆布の故郷・南茅部(みなみかやべ)>

函館から西南に大きく張り出した半島が松前半島で、その中心は江戸時代の城下町・松前。逆方向の東側は亀田半島といい、松前半島に比べたらずっと小さいが、いずれの半島も古来海産物の採集で生きてきた。

函館から西南に大きく張り出した半島が松前半島で、その中心は江戸時代の城下町・松前。逆方向の東側は亀田半島といい、松前半島に比べたらずっと小さいが、いずれの半島も古来海産物の採集で生きてきた。トラピスチヌ修道院で穢れのない空気に触れたあと、車を周遊距離の短い亀田半島に向けた。牛たちが遊ぶ牧草地帯や紅葉に彩られた山々、広々とした丘の村を抜けると太平洋に面した南茅部町に出た。

そろそろ昼食の時間である。初めての海辺の町は海鮮の食事が楽しみである。町役場の近くに「寿司」の看板を見つけ暖簾をくぐった。しかしここは雰囲気が好みに合わず、失礼とは思ったが別の店を探すことにした。

ところが、ぐるりと車を走らせても食堂らしい店が見つからない。そのうち太平洋に面した港まで出てしまったが、そこで魚網の手入れをしている漁師さんに聞いてみた。

ところが、ぐるりと車を走らせても食堂らしい店が見つからない。そのうち太平洋に面した港まで出てしまったが、そこで魚網の手入れをしている漁師さんに聞いてみた。しかし出てきた名前は先ほどのぞいた店のみである。どうやらこの町には、あの店以外に食堂らしい店はないようである。頭の中では新鮮なイカやウニの姿がちらちらしているし、お腹も鳴きはじめた。

残念だが魚介類は夕食の楽しみに取っておき、街道に沿ったコンビニで食糧を調達し、車の中でいただくことにした。

偶然だが、そこには小さな出合が待っていた。

<尾札部(おさつべ)昆布>

コンビニの弁当を食べている車の窓からすぐ近くに、「尾札部昆布」の旗が風に揺れていた。そういえば南茅部町尾札部集落の昆布のことをNHKが放映していたことを思い出した。

店を覗いてみたが、鍵がかかっていて人のけはいがなかった。通りがかりの老婆に聞いてみると隣の家を指さして「あちらの家にいる。」という。ふだんは客がいないので、住まいの方にいるようだ。声をかけるとすぐに店を開けてくれた。

ご主人と話してみると、意外なことに「南茅部は日本一良質な昆布の産地だ」という。

ご主人と話してみると、意外なことに「南茅部は日本一良質な昆布の産地だ」という。「江戸時代からの北前船ルートの名残で、南茅部の製品はすべて大阪に出荷される」という。したがって京都をはじめとする関西地方の名店の店頭に並びはするが、関東にはほとんど出回らない。

北海道産昆布といえば、東京では利尻や羅臼、日高昆布の名前が通っているが、実は南茅部の昆布は味がいい。もちろん各生産地それぞれに特徴があり、それらの昆布の品質を否定するわけではないが、話してみて南茅部産昆布のよさがよくわかった。

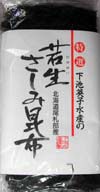

おやつ昆布をいただいた。小さな昆布の切れ端を噛み砕くと、口の中にうまみが充満し、思いのほかおいしい。躊躇せずいく品かを選択してお土産に購入した。その2〜3を紹介したい。

☆ 「若生(わかおい)さしみ昆布」 目の前の尾札部前浜で育った真昆布を糸状に切断、短時間のうちにボイル加工し、乾燥させた自然食品。 ☆ 「献上品のとろろ昆布」 村の漁師が2年の歳月をかけて自然の海で育てた昆布。大阪は堺の頑固職人が精魂込めてていねいに削り上げた一品。そのまま口に入れるのが一番おいしい。家でやってみたが、鍋の中にしゃぶしゃぶ風に数秒入れて口に入れると、ほどよいうまみを感じることができた。 原料の味がそのまま出る「とろろ昆布」だからこそ、味の違いがはっきりわかるというもの。「とろろ昆布なんて、どれも同じでしょ?」と思っている方、これを食べると考えが変わるはず。100g500円とやや高い。 ☆ ふりかけ昆布「むらさめ」 昆布とゴマを塩味で仕上げてあり、長い間、ご飯のお友としていただいた。(100g330円) いずれも「下池英子水産 茅部郡南茅部町尾札部314」にて購入。 (TEL:01372−3−2226) |

途中コンビニに立ち寄ったことが珍品との出合いにつながり、偶然の幸いをもたらしてくれた。旅にはこのような思いがけない出合いがたくさんある。その出合いに感謝。

左手に雄大な太平洋と巨岩奇岩を眺めながらいくつかのトンネルを抜けると、標高618mの活火山・恵山(えさん)が見えてきた。椴法華(トドホッケ)の海岸線を左にとって岬の先端に向かった。

<椴法華村水無浜海岸の温泉>

この日の目的のひとつは、この海の見える温泉。 恵山の裾野に広がる恵山岬の入江から湧き出す温泉で、直接海とつながっているため満潮時は海水が入り込んでしまう。逆に干潮時は湯温が50℃と高いため、熱すぎて入れない。したがって適温で入浴できる時間が掲示されている。

恵山の裾野に広がる恵山岬の入江から湧き出す温泉で、直接海とつながっているため満潮時は海水が入り込んでしまう。逆に干潮時は湯温が50℃と高いため、熱すぎて入れない。したがって適温で入浴できる時間が掲示されている。目の前の大海原で漁船が網を引いているのを眺めながら入浴する、という野趣溢れる温泉で、たまに満潮時に紛れ込んだ魚も泳いでいるらしい?

残念ながら到着時は満潮のため入浴できず。(下が温泉)

さて、この村の名前は「椴法華」と書いて「とどほっけ」と読む。珍しい名前だ。

さて、この村の名前は「椴法華」と書いて「とどほっけ」と読む。珍しい名前だ。わたしは魚のトドとホッケの漁が盛んだからこの名前がついたと思っていた。

しかし椴の文字は北海道に多い樹木「トド松」の意味であり、魚とは関係がない。また魚のホッケは確かにこの辺りの海岸で多く漁獲されるゆえに確信があったのだが・・・。

実は、この地に伝わる地名の由来は以下のようである。

「日蓮上人の弟子に日持聖人という方がいた。海外布教を志した聖人は奥州から北海道に渡り、海岸伝いにこの村に至り、水無浜温泉で旅の疲れを癒した。しばらく滞在後の永仁7年(1299)、唐に渡ったことから唐渡法華の名前がついた。」この唐渡法華が椴法華に転じたようだ。

したがってホッケは法華経からきていた。

<続く> 「2秋冷の函館」へ

プロローグ|1 南茅部・椴法華 |2 秋冷の函館|3 夜 景|4 ねぼっけ|5 朝の函館|6 大沼公園|7 二股ラジウム温泉と晩秋の神秘|8 雨の小樽|9 日本海を増毛・留萌へ|10 旭 川

Copyright ©2003-6 Skipio all rights reserved